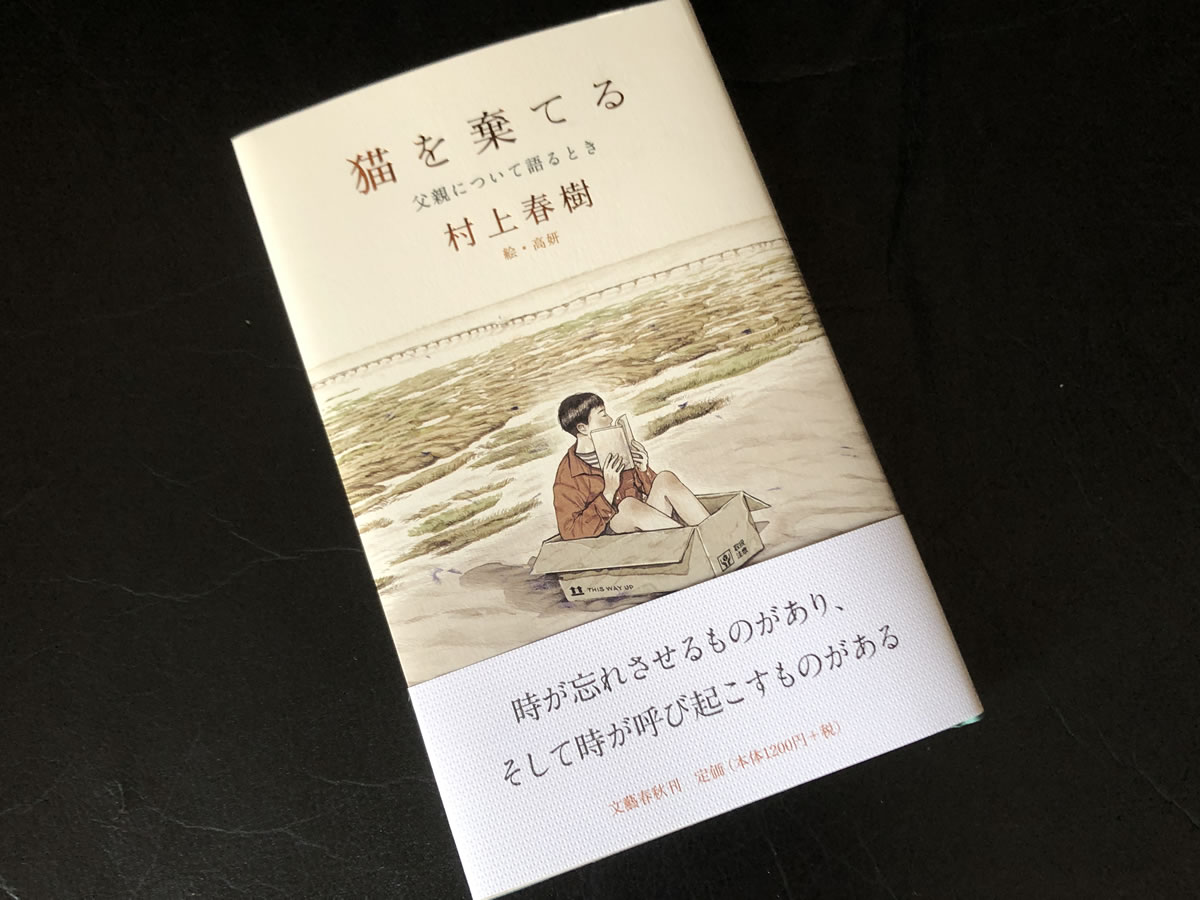

村上春樹の『猫を棄てる 父親について語るとき』です。

文藝春秋の2019年6月号に掲載されたエッセイを本にまとめたもの。

文藝春秋に掲載された当時、図書館でチラ読みしましたが、改めて読んでみました。

これ自体、挿絵のページが多かったりする100ページほどの小さなもので、さっくりと読めてしまいます。

内容は著者の生い立ち(主に父親のこと)について書いたもので、かなりプライベートな内容です。

タイトルになった猫を父親と棄てにいた時のエピソードのほか、多くの部分が著者の父親と戦争との関わりについて語られている。

著者の父親(村上千秋)は大正6年に京都の浄土宗のお寺の次男として生まれた。

千秋は仏教を教える学校に在学中、二十歳の時に徴兵される。

そして陸軍の南京侵攻の部隊に配属される。

このことは、著者にとって大きな重荷となった。

なぜなら、その部隊は中国の南京陥落の時に活躍したことで名をはせた部隊だった。

しかし、著者自身、父親の軍歴を調べたら実際は南京侵攻の直接の部隊ではなかったことが後に判明する。

また、著者は小学生の時に、父親から中国人捕虜が軍刀で処刑されたときの回想を聞かされる。

父親自身が手にかけたわけではないが、このことは、父親のみならず著者自身にも、ある種のトラウマを植え付けた。

このことを、著者は「父の心に長い間のしかかっていたもの ――現代の用語をかりればトラウマを―― を息子である僕が部分的に継承したということになるだろう」と書いている。

もしも、自分の肉親が中国の南京事件にかかわっていたり、直接、捕虜(中国兵に限らず)の処刑にかかわっていたらと想像してみた。

それは、もう、何ともいえない、やりきれない気分になっただろう。

やはり、そのことは自分の人生に暗い影を落とすことになるのは容易に想像できるし、自分の心に一生消えない、なにがしかのキズを与えただろうと思う。

考えてみれば(考えるまでもないのだが)、自分の母方の祖父は戦争に行っている。

戦争のことは何も聞くことなく十年以上前に亡くなってしまった。

一方、父方の伯父、二人はフィリピンで戦死している。

どの部隊でどんな様子でといった具体的な話は何も知らない。

知らないがゆえに、あらためて、祖父や伯父たちのことを思うと、なんかもやもやしたものがある。

自分も祖父や伯父たちのことを調べてみようかな…。

本自体は新書サイズの小さく薄いものですが、丁寧な造りです。

赤銅色で箔押しされたタイトルなど、お金がかかっている感じ。

表紙や文中のイラストは台湾のイラストレーター、高妍(ガオ・イェン)という女性。

シノワズリーっぽい雰囲気は、日本人とは違うセンスを感じます。

ところで、次のことは、ずっと前から感じていたことでもあるのですが…。

著者が高校まで神戸で育ったことは知っていましたが、村上作品における、あまりの関西臭のなさはなぜなんだろうと思ったりもする。

プロ野球はヤクルトファンだったりするし。